作者:黎荔

【当散场时间到】

什么是散场?小时候看过一幅体育漫画 , 至今还记得 。 在一个举重赛场 , 戏已结束 , 观众散场 , 一个清洁工大妈 , 把杠铃这边抬起扫一扫 , 那边抬起扫一扫——这就是无乎无事的散场 , 因为轰轰烈烈的故事已经发生过了 。 懒洋洋的散场 , 灰扑扑的散场 , 是大张旗鼓、煞有介事的另一面 , 解构的那一面 , 只有满地垃圾 , 一声呵欠 。

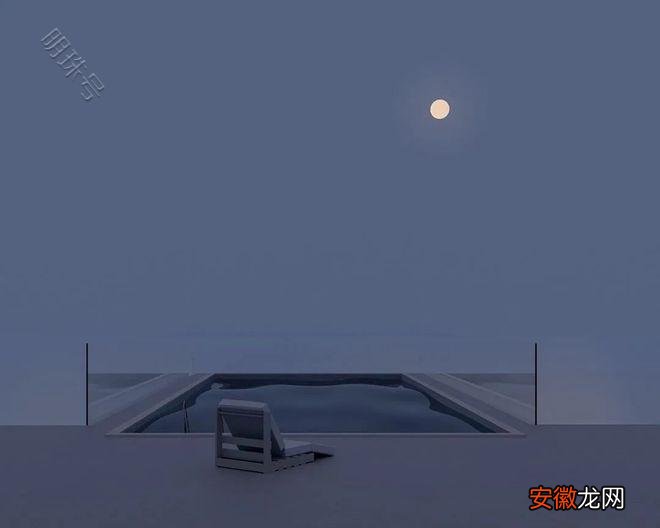

从小就喜聚不喜散 , 最害怕散场时间 。 在儿时小小的心中 , 世界就像是个巨大的马戏团 , 它让人兴奋 , 却让人惶恐 。 因为我知道散场后永远是——有限温存 , 无限辛酸 。 先前的千般绚丽 , 到了午夜散场后 , 总是夜空沉沉 , 恍然一梦 。

长大之后 , 知道姹紫嫣红的春光固然赏心悦目 , 却也抵不过四季流转 , 该开幕时总会开幕 , 该散场终要散场 。 再华丽的筵席 , 也终有散场的那一天 。 我们都是人生场景中的过客 , 这段场景走来了一些人 , 那段场景又走失了一些人 。 这就是生活的常态 , 没什么可抱怨的 。 生命是一种缓慢而微妙的失去 。 就是同一个人 , 也是此一时彼一时 , 此一处彼一处 , 时刻在变成另一个人 。 只知道“呛咚咙咚呛”开场锣热热闹闹敲 , 可终须有冷冷清清散场时刻到 , 大家纷纷起身离席 , 就此风流云散 。

张爱玲有关于人生的“时间悲剧”的看法 , 她认为人的老年和儿童时代比较接近 , 惟独中间隔了一个时期的成年阶段“俗障最深” , 她感叹道:“少年时代是人生的伊甸园 , 散场时间一到 , 我们便被逐出来了 , 睁眼一看 , 已置身于庸俗黯淡的成人世界 。 ”她的“散场”二字 , 非常形象又忧伤 , 蹁跹青春的散场曲 , 像极了二胡不尽的咿咿呀呀 , “在万盏灯的夜晚 , 拉过来又拉过去 , 说不尽的苍凉故事——不问也罢!”张爱玲看出了“中国人的伊甸园是儿童乐园” , 只要被逐出花团锦簇的少年时代 , 置身于成人世界的黯淡和虚空 , 总有不胜低徊的悲剧意味 。 所以 , 她以一支尖刻的笔 , 写闺阁少女成长与死亡的故事 , 或是像《花凋》中的川嫦 , 得病青春夭折 , 临死前“她的脸像骨格子上绷着白缎子 , 眼睛就是缎子上落了灯花 , 烧成了两只炎炎的大洞” , 或是像《创世纪》中的潆珠 , 残妆未净的她 , “下半个脸通红的 , 满是胭脂 , 鼻子 , 嘴 , 蔓延到下巴 , 令人骇笑 , 又觉得可怜的一副脸相 。 就是这样地 , 这一代的女孩子使用了她们的美丽——过一日 , 算一日” 。 这些少女们的“散场时间”早早到来 , 她们的青春散场后 , 败落到如此田地 , 真令人情何以堪 。

在中国 , 青春走的那么急 , 走过了花季雨季 , 一路马不停蹄 。 青春散场 , 各自飞翔 。 想想曾经志在四方的少年们 , 就这么的开始了各自的奔程 , 被生活污泥浊水裹挟向前 。 每一代人都有自己的芳华 , 每一代人都会芳华逝去 , 芳华只刹那 。 为什么中国少年如此未老先衰?到底是什么强大力量在定义着“散场时间”?为什么那么多的人念念不忘 , 要一再地 , 致青春、致芳华、致阳光灿烂的日子 , 并且总能成功煽情、击中痛点引发社会的普遍共鸣 。 其实 , 在电影院里凭吊古老的恋情 , 在黑暗中为年轻歌唱 , 也是要散场的 , 泪奔或恍惚 , 总在片尾曲响起时难以为继、戛然而止 。 随后 , 走出电影院 , 散场后的日常生活——车流拥堵 , 儿童嬉闹 , 快餐店里点餐 , 老板谈话、工作抱怨、跳槽、网购、聊天、广场舞……生活平静如常地接续下去 , 仿佛什么也没发生过 。

推荐阅读

- 【种植】蓝莓苗种植时间

- 历史地理知识|武汉第八医院在哪里,武汉第八医院专家门诊时间

- 【方法】菜心种植时间和方法

- 【种植方法】香芋的种植方法和时间

- 【种植】春胡萝卜种植时间

- APP知识|如何查微信注册时间,怎么查看微信注册了多久

- 【方法】韭菜的移植方法和时间

- 【种植】鹰嘴豆种植时间和方法

- 【种植方法】菜椒的种植方法和时间

- 【施肥】西瓜施肥时间及方法