有一种静悄悄的善良我们很陌生

本文转自:时代邮刊

文章图片

文章图片

这种静悄悄的善良告诉我们 , 有一种善良 , 可以不需要在别人的围观、赞美中获得滋养和满足 , 只靠个人内心的自我凝视就能实现道德自足 。

文|曹林

编辑|易欢

文章图片

文章图片

【有一种静悄悄的善良我们很陌生】有一种“事了拂衣去、深藏功与名”的善良 , 静悄悄的 , 却很有力量 。

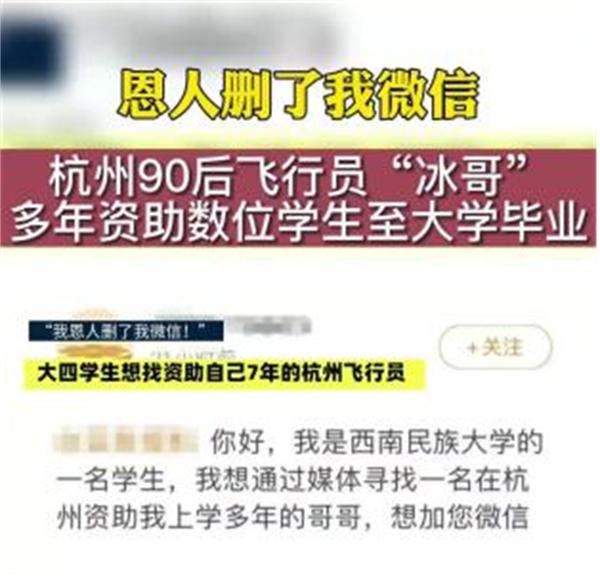

西南民族大学的谢同学 , 想通过媒体寻找一名资助其上学多年的杭州飞行员“冰哥” 。这位热心的“冰哥”每年固定两次汇钱给他作为助学金 , 平常也会打钱给他 , 还会贴心地寄点东西 , 但从不留他个人信息 。

前段时间“冰哥”给他转了6000元后称:“我资助你上学并不求回报 , 走出大学校园 , 你面对的是另一个世界 , 需要你自己去拼搏 。”然后就删除了联系方式 , 婉拒见面 。

文章图片

文章图片

▲谢同学与“冰哥”的聊天记录

特别敬佩这种不事张扬、不求回报的善良 , 这是一种脱离了需要他者目光去激励才能满足、而完全靠内心道义支持的大善 。

我们习惯了 , 做了好事就应该得到众人表扬 , 好人就应该得到“好报” , 被帮助的人应该感恩并报答恩人 , 施恩、报恩应该形成对应 , 而且应该通过张扬而在整个社会弘扬这种美德 。

但这种静悄悄的善良告诉我们 , 有一种善良 , 可以不需要在别人的围观、赞美中获得滋养和满足 , 只靠个人内心的自我凝视就能实现道德自足 。

在这种静悄悄的善良中 , 之所以“不求回报” , 是担心这种“回报”会给受助者制造一种“你要感恩”“你要报恩”的心理压力——需要别人帮助的人 , 本身就是弱者 , “报恩”的压力有时会形成一种道德重负 。

施恩者未必有什么优越感 , 但受助者在“恩人”面前有着天然的谦卑和敏感 , 担心稍有不对 , 就会被视为“不知道感恩” 。受过别人帮助的人 , 更知道这种无形压力之重 。很多匿名的、不事张扬、不留痕迹的行善 , 就是体贴弱者的尊严 , 让受助者不必有任何压力地感受到善意 。

这种善良也不是“不求回报” , 只不过是不把回报当成一种“我施恩 , 你报恩”的对等互动 , 不是站在恩主的角度去得到“报恩” , 而是希望一种善良能影响更多的善良 。不留个人信息 , 行善后删除联系方式 , 是寄望于他以后有能力去帮助别人 , 让善良传递下去 , 而不是来“报答”恩人 。

不是传统的“滴水之恩 , 涌泉相报” , 不是施恩、感恩间的“人际道德结算” , 而是成为一种施恩更多人的公共善 。

文章图片

文章图片

▲志愿者扶老奶奶过马路

这种静悄悄的善良 , 我们似乎很陌生 , 却是生活的常态 。我们身边大多数的善良 , 都不是那种会写到新闻里、得到大众赞美的善良 , 也不是那种能迅速得到“感恩”“回报”的善良 , 大多是静默的 , 悄悄地发生着 。

社交媒体上曾有这样一段视频 , 成都地铁上一个小男生一直在低头玩手机 , 当一位行动不便的乘客坐着轮椅进地铁后 , 旁边的他很自然用手拉住晃动的轮椅 , 又把一只脚卡在轮子下 , 固定住轮椅避免滑行 , 整个动作一气呵成 。

推荐阅读

- 为什么有些男生追女生,追着追着就放弃了?

- 为什么有些女人越勤劳,越容易被婆婆嫌弃?

- 女人的“真能干”和“假能干”到底有什么区别?

- 结婚后,夫妻之间的钱有必要存一起吗?

- 人老了以后,对于女生来说,什么最重要?

- 中国海军力量 1996年到现在已过去25年 中国海军实力变化到底有多大

- 龙血树扦插视频 养龙须树有技巧 一边修剪一边扦插 一棵养出四五棵、棵棵如瀑布

- 男戴观音女戴佛 “男戴观音女戴佛” 原来戴佛还有这些讲究 你都知道吗

- S6.5颠覆性最大的羁绊,自成体系有前排有坦度

- 只有中国人能玩懂的游戏?亲身体验后:汉字真是博大精深!